阅读:0

听报道

文|赵萱 皇甫思逸 王颖 彭闽

编者按

海外新冠疫情急剧发展,多国开始采取封城、封境策略,高校也纷纷停课或开展线上教学。随着境外输入型病例的增多,国内的入境政策也进一步收紧。对于孤身在外的留学生而言,处境变得尤为艰难。原地留守,要面临物资紧张、歧视扩大化的窘境;辗转回国,要面临未知的感染风险和瞬息外变的过境政策。此外,网络上对于留学生回国的争议越来越大,这给他们带来了更多压力。身处疫情的漩涡之中,海外求学的中国留学生已处于进退维谷的境地。

谷河传媒采访了七名留学生,他们有五位选择回国,两位选择留守。来听听他们的故事。

饿得难受, 我在回国飞机上憋着气吃东西

千冬(化名) 马德里-阿布扎比-北京-南昌

3月4日,我在交换生微信群里看到一则坏消息,一位同学说她所住地区有了确诊病例,与她合租的护士,和这名确诊病例有过一定接触。

当日,西班牙已有250余例确诊,我们所在的托莱多市距疫情严重的马德里约80公里,每天有很多大巴往返两地。形势突然变得紧张起来。

此前,大部分交换生都正常去学校上课,但有些同学害怕疫情,不敢出门。有位老师看到有同学没来上课,怒斥道:“有些同学以疫情为由不来上课,这是非常愚蠢的行为!病毒对于健康的人来说是没有威胁的,你们需要做的就是勤洗手,增加锻炼,按时来上课。”这位老师人很好,对中国学生并没有偏见,但通过她的话却能体会到西班牙当时对疫情的忽视。

但疫情爆发以来,偏见无处不在。生活中处处都能听到单词coronavirus。有一次我们在餐厅吃饭,旁桌的小孩喊了一句coronavirus,还指着我们说了一句China。当我们看过去的时候,小孩母亲连忙阻止他并用西班牙语向我们道了歉。

尽管此前已经囤积了一些物资,做好了居家防疫的准备,但在疫情和歧视不断累积的情况下,我们还是决定申请中止原本六月结束的交换,提前回国。提交一系列申请文件后,我们终于获得了学校的允许,准备回国。

得知我们要回国,当地的一些朋友还与我们告别,并表示很乐意帮我们处理房子租金的后续问题。当我提醒他们注意防护时,他们的回复却是出奇的一致:“La situación está controlada”(情况在控制之中)。

我订的是11号上午九点多从马德里起飞的航班,在阿联酋阿布扎比转机后飞往北京,再从北京转机回南昌。

(去机场前,我做了最大程度防的护 受访者供图)

为了做好防护,我戴上了口罩、护目镜以及手套。包车抵达机场后,我发现机场的工作人员没有任何防护措施,外国乘客中也少有戴口罩的。放眼望,去戴口罩的都是亚洲面孔,有的还穿上了防护服。

那天有很多马竞的球迷出现在机场,随队前往英国利物浦参加欧冠1/8决赛。当时,西班牙境内的感染人数已经破千,马德里大区的感染人数也达500人以上。但对于他们来说,仿佛足球和节日更重要。

飞往阿布扎比的飞机上大多是中国人,飞机降落在阿布扎比后,我发现有很多中国人选择在这里转机回国,机场的工作人员基本都戴了口罩。而从阿布扎比飞往北京的航班上,乘务人员一律戴上了口罩。

这趟20多个小时的旅程对我的身心来说都是一种考验。由于长时间戴着护目镜,我的眼睛一片通红,绑带下的皮肤也隐隐作痛,加上口罩带来的呼吸不畅感,我只能带着不安艰难入睡。醒来时发现飞机已在新疆上空,心中突然舒坦了许多:总算是回国了。

然而,由于一直戴着口罩没有进食,饥饿感很快袭来,我还是忍不住在飞机上吃了一点东西。吃东西时,我屏住呼吸,小心翼翼地把口罩摘下来,迅速吃下一口后,立刻戴回口罩咀嚼并大口呼吸。如此往复,口罩逐渐被我的呼吸浸湿了,那股闷热感真的很难受。

12日早上九点多,飞机准点停靠在了北京首都国际机场。从严重疫区回来的乘客优先接受体温检测,这趟航班上,第一批检测的是意大利回国的旅客,其后才是我们。在出海关之前,我们还需要填写健康申明,并进行第二次体温检测。在海关处,大家排队都会隔开大约一米的距离,现场的秩序还算井然。等待转机期间,我在机场吃了点东西,餐厅里的人都隔桌而坐。

抵达昌北国际机场后,我们这些境外回国人员需接受更加严格的排查,并在工作人员的引导下前往指定区域,等待卫健委接送至集中隔离点进行隔离。

在北京,从飞机着陆算起,完成检疫流程大概花了三个小时;在南昌,从着陆到出站也花了两个多小时。虽然花费的时间稍长,但却让我感到安心。

如今我在酒店的隔离已接近尾声,一日三餐都会由工作人员送至门口,袋子里还有一些零食与饮料。尽管没有如期完成交流项目,回国历程也一波三折,但想到西班牙如今已是全国封城,我不由得为当初的决定感到庆幸。我想,如果西班牙早先能够重视疫情的话,情况也不至于变成这样。

为了回国,我前前后后买了五张机票

Vicky 伦敦—香港—深圳—江门

三月初,当时英国只有100多例确诊,身边就有同学买机票准备回国了。考虑到三月底即将开始为期一个月的复活节假期,而我五月份有7门专业考试,我那时并没有回国打算,准备四月份留在英国复习。

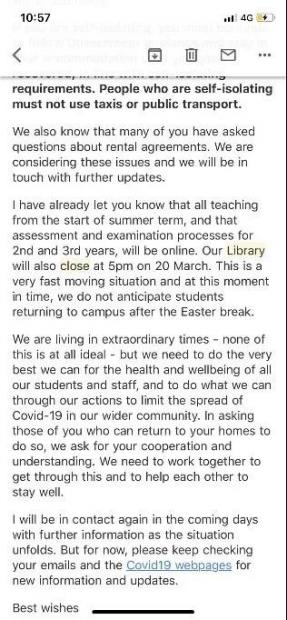

但随着疫情蔓延,我也开始纠结。起初学校没有说要延迟或者取消考试,甚至没有停课或改网课的通知。3月11号左右,学校表示考试形式可能会有变化,但说法比较模糊,当晚我就开始想要买机票回国。

第二天,我买了一张从伦敦直飞广州的南航机票,3月22号起飞。但在特殊时期,航班变动也非常快,等我再看的时候,五六天内已经没有直飞航班了。我只好再入手一张国泰航空的,目的地是香港,17号起飞,想着能尽早回国,不想拖那么晚。

之后几天,我陆续得知有朋友航班被取消,而自己22号的南航航班,也从延迟到29号变为直接取消,我开始慌了。一方面担心国泰航班出现同样的状况,另一方面害怕香港落地政策的变动。但伦敦当时几乎没有直飞北上广的机次了,我只能留意中转航班。

在需要中转的航班中,只转一次是比较难得的,有些甚至需要绕地球一圈才能回到中国。辗转多次也意味着风险加大,而且大概率会遇上不加防护的旅客,难免有所担忧。

为防万一,我还是买了两张中转埃塞俄比亚的机票,起飞时间分别是3月23号和27号,转机需要在埃塞俄比亚待17个小时。下单后,我发朋友圈调侃:“有没有人一起去非洲?”大家都觉得不可思议,但现实情况就是这样。我加了一个中转埃塞俄比亚回国的群,群成员有300多人。后来听朋友说,南方航空会在四月份复飞,我听了以后觉得自己也得买一张四月份的保底。

算下来,为了回国,我前前后后买了五张机票。我还进过包机群,相对来说包机更容易被取消,群刚建起又解散的事情常常发生,因为落地隔离和航班中转的政策随时在变。

最后,我乘坐的是国泰航空到香港的飞机。一直到起飞前,我们几个同航班的都觉得心里没底。我们目的地是广东,在其他公共交通都停运的情况下,只能从香港机场打车到深圳湾过关。如果香港政策变动,要求从英国来的就地隔离14天,而我们持有中国护照的人只能待7天,事情就比较难办了。

北京时间3月17日,香港正式宣布,从19日零时起,所有由外国入境香港的人士都必须接受14日强制检疫或医学监察。好在我们比较幸运,是18号早上到香港。尽管如此,我还是很担心,那段时间传言满天飞,朋友圈的整体气氛比较焦虑。

起飞那天,我正常登机,登机时没有检测体温,不过飞机上大家都戴着口罩。我戴了两三层医用外科口罩,在飞机上不吃不喝,不敢上厕所。到香港机场也没有体温检测,工作人员说是抽查,没有抽到我。我回国路上第一次量体温是在深圳湾。

大概四五个小时以后,我终于从深圳湾入境。深圳当地的工作人员会给每个人一个贴纸,有深圳各个区的、省外的、省内市外的,分的很清楚。我要回江门,拿到的是“省内市外”,然后就是坐车去到宝安机场,在那里等待江门的大巴车接我们回去。

到江门集中隔离的酒店已经很晚了,我又累又饿,赶紧点了一个外卖。隔离的条件挺好的,每天300块,不包括午餐和晚餐,可以选择酒店的套餐,也可以自己点外卖,每天两次体温检测,第一天隔离的时候还做了核酸检测。

总体来说我的感受还是挺好的,虽然现在网上有很多攻击留学生的言论,看了心情会不太好,尤其是那一句“千里投毒”,真的让人心寒。我这个人心理素质不是很强,在国外举目无援,所以还是想要回到爸妈身边。

图书馆关闭,毕业典礼推迟

我只能回国写毕业论文

陈柠(化名) 曼彻斯特—巴黎—上海

1月末2月初,爸妈先后来英国陪我过年,当时疫情在国外并不严重,英国早期的病例也都基本治愈(据BBC 2月15日的报道,英国确诊的9例新冠肺炎患者有8例治愈出院)。

那段时间,爸妈往国内寄了不少防护品,大概有十几瓶免洗洗手液、滴露,还有150多个ffp2口罩。大家完全没想到疫情会在欧洲爆发,也就没有给我留多少防护品。2月中旬,我爸回国复工,又带回去200多个口罩和50多副手套。

因为我在中北部读书,与伦敦相比,疫情不算严重,直到3月中旬,我都打算继续留在英国。2月末的时候,我还去伦敦看了一场韩国男团的巡回演唱会。在伦敦之前,有一场演出是在巴黎,但那几天刚好遇上意大利疫情爆发,不少意大利的亚裔选择低价卖掉了自己的前排门票。

在伦敦场,我还是看到了几个意大利人,她们就坐在我的后排。感觉亚洲人会比较紧张和害怕,伦敦场演唱会入场之前,有中国的粉丝在分发口罩,但大家蹦嗨了还是会摘掉。我平时在英国很少戴口罩,当地习惯是病的很重才会戴,我不想引起误解,也怕被歧视,当然也因为之前感染的人数不是很多。

看完演唱会,我妈妈也要回国了,我才开始准备自己留在英国需要的防护物品。3月份的时候,这些东西就很难买到了。很多亚马逊商家的口罩都售罄,现在收到的会很薄,有点像劣质品。

当地人也开始抢购洗手液、滴露和卫生纸。认识的几个代购在朋友圈发超市里意面、罐头货架被买空的照片,感慨有点像“世界末日”。我有一次在网上看滴露产品,有个大型超市的送货时间已经排到10天后了。

考虑到要完成毕业论文,我本来偏向留在英国。但最近,歧视有变严重的迹象,南安普顿出现了暴力事件,我们这有个中餐馆被砸了玻璃。家里人比较担心,帮我定了23号的机票回上海。而且最近学校接连发通知,开始在线教学,图书馆和实验室关闭,毕业典礼推迟,好像没有继续留守的必要了。

(所在大学关闭图书馆的邮件通知 受访者供图)

我已经准备好了坐飞机的防护用品,雨衣+护目镜+口罩+手套,穿旧衣服然后到隔离点扔掉。毕业论文也只能回国以后再写了,但有些资料在国内并不好找,这让我有点担心,希望能在国内查到一手资料,或者找到研究这方面的老师。如果英国的情况好转,还是想早点回到学校,情感上不接受自己的大学生涯这样仓促结束

从米兰转莫斯科,最后落地北京,我没有接受任何检测

亚欣(化名) 米兰-北京-兰州

我来到意大利米兰做交换生近2个月,2月21号是一个转折点。那天我印象很深,第二天刚好是周末,舍友说要和几个同学去法国玩。结果第二天醒来,我发现她还在宿舍。她说疫情开始爆发了,不敢去了。

接下来的日子里,学校停课,我们被迫宅家,周围同学都在考虑是否回国。我犹豫了,直飞北京的航班已经被取消,转机时间很长,路上感染几率反而更大。

三月初,舍友买到机票成功回国,周围的同学也走得七七八八,直到3月8日,我得知认识的三个交换生最近都要走了,心里开始发慌。

整个下午,我都在尝试买票,直到晚上刷手机,终于刷出了一张第二天中午的票——莫斯科转机,落地北京。我立马弹起来收拾行李,第二天便坐上了回家的飞机。

飞机上几乎全是回国的中国人,我一路戴着口罩,连吃东西都不敢摘下来,换口罩的时候也胆战心惊,生怕感染。

着陆莫斯科,我们坐在飞机上等待,有两个人穿着防护服进入飞机,从前往后录了像,乍一看像是什么电影情节。

(莫斯科机场,身着防护服的人在录像 受访者供图)

前往莫斯科的人在飞机上填了表,而我们则继续候机,准备下一段航行。这次在路上,我从来没有这么想回家过。

3月10日早晨9点,比预想还早了半个小时在北京落地,我们在飞机上填了一份《健康申明卡》。有不到十个左右的人被“点名”提前下机,四十多分钟后,我们也终于登上摆渡车,但等待的时间比我想象中还要漫长和煎熬。

3月的北京已经开始转暖,我们在摆渡车里大概呆了两个小时,因为没有开门开窗,车玻璃上满是呼出去的水蒸气。拥挤和闷热在平时看来不是难以忍耐的问题,但现在回想却让人后怕。

下车后我们把表交给了检疫人员,检疫人员检查过填写的信息后就可以入关了。因为我们是从疫区回来的,因此要从人工窗口入关。在那里,我又填了一次详细信息,就直接被“放走了”。而同样是3月10号,从巴黎飞广州落地的一个同学告诉我,他们在广州落地之后,每个人都做了核酸检验。

(广州白云国际机场,落地乘客正在接受检疫 受访者供图)

而我们整个飞机的人没有接受任何检测,既没有测体温,也没有做核酸检验,所以大家都很奇怪。当时同行的人就说,能不能直接在北京隔离?我们其实也挺想在北京直接隔离的。

每多走一步我都胆战心惊,我去机场的卫生间换了第3个口罩后,只能继续赶路。从北京回兰州的飞机只有从大兴机场起飞的,于是我打了出租车,前往大兴机场。

再次落地后,我终于回到了兰州,飞机点了三个人的名字——包括我和其他两名从意大利回来的乘客。其他乘客先下机,我们三个人最后下飞机,被救护车拉去了隔离医院,这是我生平第一次坐救护车。

除了吃饭等正常消费外,在医院隔离并不要收费。当我隔离到第四天时,我被自己所在市辖区的负责人员接走,带到了现在所在的酒店隔离,每天200元,除了在医院隔离的4天,剩下的10天就在这个酒店度过。一步一步终于离家更近的感觉,挺好的。

4小时,11小时,14天,所有的等待都值得

子瑞(化名) 伦敦-阿姆斯特丹-厦门

3月11日晚上,我们终于收到了学校的邮件,接下来所有的课程改为线上教学。我和班里的大部分同学一样,决定回国。

为了避免过长时间的中转和转机政策变动带来的影响,我选择3月18日从伦敦出发转机阿姆斯特丹,然后直飞厦门。

为了避免过多的接触,我全副武装,用雨衣当作防护服,而出租车司机甚至连口罩都没有戴。到了机场,我扔掉了雨衣,感觉像在“裸奔”。

(空荡荡的伦敦盖特威克机场 受访者供图)

盖特威克机场比较小,人流量不多。在这里,安检人员没有做任何防护,依旧没有戴口罩,飞机上也同样如此,仅有几张用口罩遮掩的亚裔面孔。

在前往阿姆斯特丹的航班上,一切“如常”——不需要防护措施,没有任何有关“新冠肺炎”的通知、特殊政策。这种“如常”让我有些别扭,尽管自己已经非常小心,但依旧希望有人告诉我“再小心一点”。

经过了一个小时的忐忑不安,我从阿姆斯特丹登上了一家国内航司的航班,正式飞往厦门,接下来的长途飞行,虽然漫长,却安心不少。11个小时的航行时间,我们在飞机上测了两次体温,并为我们发放了两次口罩。“请大家错峰用食”,在发放餐食后,乘务员这样提醒我们。

凌晨五点,飞机落地厦门。海关挨个检查我们提交的《健康申明表》后,有症状或吃了感冒药的旅客排在了另一队,被“重点关注”。

我是“重点关注对象”之一。回国前不久,我曾干咳、发烧,甚至一度怀疑自己会不会已经“中招”。所幸的是之后没有发热症状,但我依旧惴惴不安——怕被感染,也担心自己是个“感染源”。

于是,我在海关重新测体温,进行核酸检验。二十平米大的临时工作间显得格外拥挤,旅客和工作人员混在一起,没有排队,也没有休息处,一站便是四个小时,直到救护车将我们带去医院。

作为“重点关注对象”,我在医院又接受了更加详细的检查以及第二遍核酸检验。凌晨两点,我得到了检测结果,阴性,终于舒一口气。

医院即刻让我收拾一下准备出发去酒店,但到了凌晨四点,我被告知酒店没有床位,只能在医院暂住一“晚”。第二天一早,医生又来告诉我们等一下可以出发,但由于医院和酒店的协调问题、床位紧张,来来回回,直到晚上7点,我们终于被带出病房,四个小时后,到达集散点的酒店入住。

和每一位入境的普通乘客一样,没有人会熟悉这一次并不普通的入境流程——下飞机后的流程是什么?由谁接管?要多久?我不知道,但至少,我已经回到了“相对安全的地方”。

而最安全的家就在眼前了,那些等待的4小时,11小时,14天,都值得。

上网课、被退宿:我只能留在美国

Tracy 留学于美国纽约曼哈顿

3月11日,纽约确诊近200例新冠肺炎,跃升全美第一位。

当天,我所在的学校终于宣布关闭,11日至16日全校停课,学校不予开放。

相比起恐慌,我和其他中国同学们反倒松了一口气。因为三月初纽约就确诊了第一例肺炎感染,而在之前学校给出的回应可以说是模棱两可。若不是我们中国学生团结起来一起请愿,学校做出决定的速度不知道会有多慢。

确诊第一例,学校发布公告:极少数的个例将不会影响正常教学秩序,教学照样进行。这让同学们非常失望。三月一日至三月八日为美国的春假,很多同学到全美乃至世界各地旅游。若哪怕其中一位感染了病毒,后果不堪设想!

确诊五十例,学校发布公告:教学照常进行,做好防护措施,勤洗手,不要嘲笑戴口罩的异国同学。这让中国学生们更加失望。

确诊七十五例,周围的校园纷纷关闭,而我们学校还在Instagram官方账号上继续宣传学校的游学计划,并写道:“欢迎从世界各地游学归来的同学们!”这仿佛一种挑衅,让我们非常愤怒。

确诊一百例,我们交上了请愿:关闭校园才是最有效的方法!

(请愿页面 受访者供图)

3月15日,纽约州新冠肺炎确诊数破700例,成为全美确诊最多的州。而纽约市确诊数升至329例,这是一个可怕又惊人的数字。同一天,市长白思豪新闻发布会上宣布,从3月16日起,关闭纽约市公立学校。

3月16日,学校正式进行线上授课。(国内的同学也需要跟进课程,时差带来的不便自行处理)。与此同时,纽约其他大学(如纽约大学,普拉特艺术学院)住宿的学生全部被强制退宿。

目前我所在的学校还没有正式强制退宿,但已经有了警告,住宿舍的同学非常紧张。被赶出校园的住宿生要么在当地租房子、借住,要么回国。大家都清楚,在美国,学校kick out是很不留情的。

同时学校宣布:能够回国的同学,允许回国避难。

但是,一句允许回国避难是解决一切的办法吗?留在宿舍的同学如何安置?留在纽约的我们怎么办?

我目前知道回国的学生们面临三大问题:第一,若出境超过5个月,则F1学生签证作废;第二,网课的跟进需要12小时时差的代价;第三,下半学年美国还会允许我们再次入境吗?

我没有选择回国,一是机票已经被炒到天价,二是我浪费不起房租。学期初我便提前交付了一年的房租,1700美金一个月的住宿费并不便宜。

但留在纽约,我们是否安全仍是未知。我看到纽约多个区域爆出华人遭受袭击的新闻,未来随着疫情规模的扩大,华人、甚至亚裔群体,会不会受到更严重的种族歧视甚至不法攻击?

唯一说得上幸运的是,纽约疫情爆发前,我和同学已经将食物、口罩、消毒液等备好以防万一,我们还不至于沦落到狼狈地步。至于美国人,政府下令即将封城以后,也开始囤积食物,楼下的超市很多食物已经被抢购一空。

未来纽约会封城吗?今年我们还能回家吗?这些问题都只能等待时间的答复。

希望回国时,一切都已经很好

阿迪(化名) 留学于加拿大渥太华

3月23日,没想到我的学校也开始上网课了。

截至3月23日,加拿大已经有1439例新冠肺炎病例。全球新冠病毒肺炎累计确诊病例为340498例。

我所在的渥太华大学的winter term是12月底到4月初。我在这里读两年制研究生,因为寒假就20多天,所以我从9月fall term开学就一直没有回家。

到现在我还有些恍惚的感觉。其实1月初我就有在网络上看到疫情的消息,但直到1月19日我才真正意识到:事情好像严重了。

一月底的时候,加拿大出现了第一例新冠肺炎病例。我从新闻了解到,1月22日,这名患者乘坐从广州飞往多伦多的航班,然后开始出现轻微症状。当时加拿大卫生官员表示,新型冠状病毒对加拿大人民来说风险仍然很低。

据我的观察,从1月底到3月初,身边的人基本还是正常生活。除了不少中国同胞会带口罩,当地人的生活基本没有受到影响。

当时加拿大也没有什么特别的政策或者措施。戴口罩的中国人甚至受到了歧视。戴着口罩去买口罩时,会被路人或者店员多看几眼。还有同校同学直接面对面问中国学生:“你是武汉人吗?”

那段时间,生活中、网络上,太多对中国人的歧视了。病毒,应该是全人类的面临的问题,不仅仅是中国一个国家的问题。

随着伊朗、意大利疫情的爆发,加拿大的病例也在不断增多。3月11日,渥太华出现了第一例新冠肺炎病例,最近几天开始社区传染了。

随着渥太华出现病例,加拿大大量院校出台了紧急政策,多伦多大学、约克大学、麦吉尔大学等院校几乎全部宣布停课。我们也在3月20日开始停课,现在已经在家一周。我也看到许多外国人最近也会在家隔离,并且戴口罩出门了。

Winter term还有大概一个月就要结束了。4月22日我会结束这学期的所有课程。面对现在出门的一切不确定性、还有回家后难以保证的隔着12个小时时差的网课,我决定等到学期结束再回国。

因为我所在的区域住的很分散,超市不太运作得过来,现在能买到的粮食不算多。幸好我在1月初便警惕地囤好了一些粮食。

希望回国时,一切都已经很好。

初审 | 刘颂杰

复审|张志安

终审 | 黄毅

文章原题为“留守还是回国:留学生‘人在囧途’”

本文来自中山大学谷河传媒公众号“布谷岛”,以上为受访者个人经历及观点。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号